In mehreren Bundesländern weitet die Polizei den Einsatz von KI-gestützter Ermittlungssoftware deutlich aus. Besonders die Plattform Palantir Gotham, bekannt für ihre Verbindungen zu US-Geheimdiensten, steht dabei im Fokus. Die Software kombiniert Daten aus unterschiedlichen Quellen, etwa aus Polizeisystemen, Funkzellenabfragen oder sozialen Medien – eine Entwicklung, die laut einem aktuellen Bericht zu Palantir Gotham und Funkzellenabfragen von Golem zunehmend in die Kritik gerät.

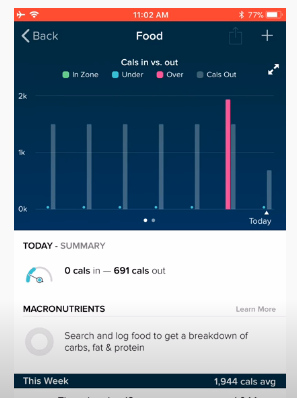

Wie Deutschlandfunk zur Polizeisoftware Palantir berichtet, ermöglicht Gotham nicht nur die Verknüpfung polizeilicher Datenquellen, sondern auch die automatisierte Auswertung öffentlicher Social-Media-Aktivitäten. Das bedeutet: Wer bei einer Demo fotografiert wird oder in der Nähe eines Tatorts funktechnisch registriert ist, kann – ohne konkreten Verdacht – in das Raster der Software geraten.

Inhalt

Was ist Palantir Gotham?

Palantir Gotham ist eine Plattform zur Datenintegration und Analyse, ursprünglich entwickelt für US-Geheimdienste. Sie soll Behörden in die Lage versetzen, große Mengen an Informationen aus verschiedensten Quellen miteinander zu verknüpfen – darunter:

- Funkzellenabfragen

- Polizeiliche Ermittlungsdatenbanken

- Einwohnermelde- und Fahrzeugregister

- Soziale Netzwerke

- Telekommunikationsmetadaten

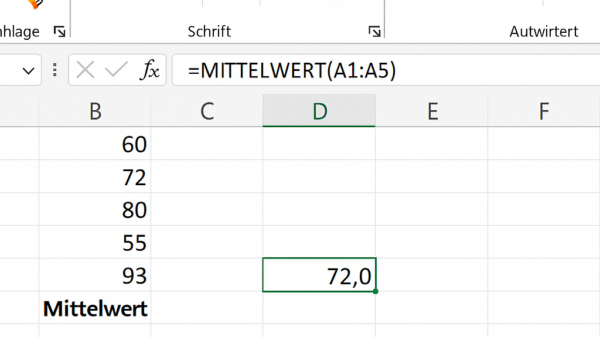

Dabei geht es nicht nur um das reine Zusammenführen von Informationen, sondern um die Möglichkeit, Verhaltensmuster, Kontaktketten und Bewegungsprofile automatisiert zu erstellen. Nutzeroberflächen zeigen Verbindungen zwischen Personen als Netzwerkdiagramme, die in Echtzeit aktualisiert werden können.

KI, Mustererkennung und Prognosen

Besonders umstritten ist, dass Palantir Gotham nicht nur Daten speichert, sondern durch künstliche Intelligenz (KI) und Mustererkennung prognostische Analysen ermöglicht. Die Software kann also potenzielle Verdächtige oder Risikogruppen identifizieren, bevor ein konkreter Verdacht vorliegt.

Diese Fähigkeit zur „präventiven Analyse“ mag auf den ersten Blick hilfreich erscheinen, bringt aber erhebliche verfassungsrechtliche Risiken mit sich: Unbeteiligte können durch reine Korrelation als relevant markiert werden, ohne dass ein tatsächliches Fehlverhalten vorliegt. Damit droht eine Umkehr der Unschuldsvermutung in Richtung Verdachtsautomatisierung.

Wo wird Gotham in Deutschland eingesetzt?

In Deutschland kommt Palantir Gotham unter verschiedenen Namen zum Einsatz – unter anderem als Hessendata in Hessen. Weitere Bundesländer wie Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg haben sich für die Einführung entschieden oder planen diese konkret.

Baden-Württemberg etwa schloss laut einem Bericht über Polizeisoftware-Einsatz in Baden-Württemberg einen Vertrag über rund 25 Millionen Euro ab – ohne dass eine klare gesetzliche Grundlage zur Nutzung vorhanden war. Auch in NRW ist das Thema hoch umstritten, da die geplante gesetzliche Verankerung der Software kritisiert wurde – sowohl vom Landtag als auch von Datenschützern.

Wie funktioniert die Funkzellenabfrage?

Bei einer Funkzellenabfrage werden Mobilfunkgeräte erfasst, die sich in einem bestimmten Zeitraum in einer bestimmten Funkzelle – also in der Nähe eines Tatorts – aufgehalten haben. Das bedeutet: Jeder, der mit einem Handy in Reichweite war, kann als potenzieller Zeuge oder sogar Verdächtiger gespeichert werden.

Die Datenmenge ist enorm. In einem einzigen Ermittlungsverfahren können tausende Datensätze pro Stunde entstehen. Palantir Gotham filtert, sortiert, erkennt Muster, und stellt dar, welche Geräte wann wo waren – und mit wem sie verbunden waren. In Kombination mit Social-Media-Daten entsteht ein fast vollständiges Bewegungs- und Beziehungsprofil von Menschen – teils ohne, dass sie davon wissen.

Social-Media-Integration: Gefahr oder Fortschritt?

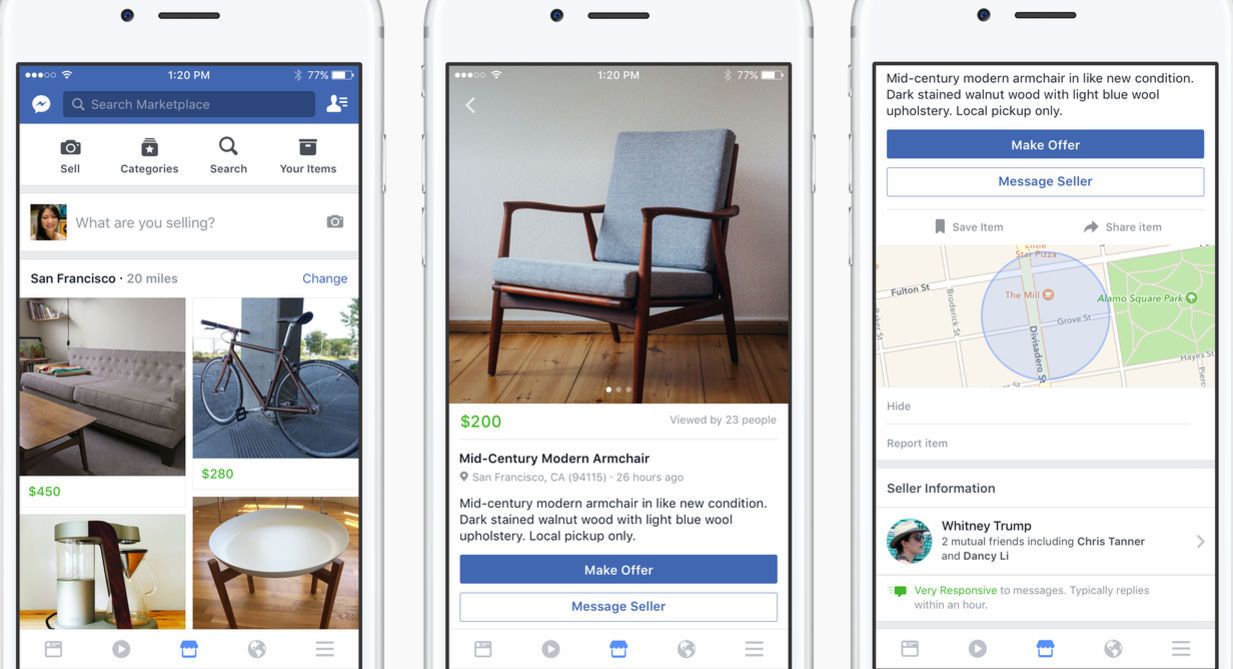

Gotham kann öffentlich zugängliche Inhalte aus Plattformen wie Facebook, X (ehemals Twitter), TikTok oder Instagram auslesen und analysieren. Wer beispielsweise ein Video postet, das später als relevant für ein Ermittlungsverfahren angesehen wird, kann erfasst, markiert und dauerhaft gespeichert werden. Auch Likes, Kommentare und Kontakte sind analysierbar – je nach Tiefe des behördlichen Zugriffs.

Diese Integration führt zu neuartigen Ermittlungsansätzen, bringt aber erhebliche ethische Fragen mit sich: Wie freiwillig sind öffentliche Posts wirklich, wenn sie ohne Kenntnis in einer polizeilichen Datenbank landen? Und wie viele Fehlinterpretationen sind durch automatisierte Auswertung möglich?

Datenschutzrechtliche Kritik

Der Chaos Computer Club und mehrere Landesdatenschutzbeauftragte schlagen Alarm. Besonders in Hessen, wo Gotham seit Jahren als Hessendata läuft, zeigte sich laut Gerichtsurteilen: Der Einsatz war teils verfassungswidrig, da es an einer konkreten gesetzlichen Regelung für die automatisierte Datenverarbeitung fehlte. Auch in NRW und Baden-Württemberg ist die rechtliche Absicherung fraglich.

Kritiker bemängeln zudem:

- Mangelnde Transparenz: Betroffene erfahren nichts von ihrer Erfassung.

- Fehlende Zweckbindung: Einmal erfasste Daten könnten für weitere Verfahren genutzt werden.

- Unklare Löschfristen: Wie lange bleiben Daten gespeichert, wenn kein Verdacht besteht?

Vorteile für die Polizeiarbeit

Aus Sicht der Polizei ist Gotham ein Quantensprung in der Ermittlungsarbeit. Ermittler können Zusammenhänge sehen, die früher Tage oder Wochen gekostet hätten. Auch grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Behörden wird vereinfacht, etwa bei internationalen Bandenstrukturen.

Funkzellen, Überwachungsdaten, KFZ-Kennzeichen, Gesichter, Social-Media-Beiträge – alles lässt sich verbinden und visualisieren. Damit können gezielte Durchsuchungen vorbereitet oder Rückschlüsse auf Netzwerke gezogen werden.

Internationale Nutzung von Palantir Gotham

Palantir Gotham wird weltweit eingesetzt. In den USA verwenden es zahlreiche Polizeibehörden, ebenso wie Geheimdienste wie die CIA oder NSA. Auch in Großbritannien und Frankreich gibt es Pilotprojekte. Dabei unterscheidet sich die Implementierung oft: Manche Länder setzen stärker auf Transparenz und richterliche Kontrolle – andere weniger.

Wie steht Palantir selbst zu Kritik?

Palantir betont, dass alle Datenverarbeitung modular konfigurierbar sei. Behörden können selbst entscheiden, welche Daten genutzt und wie sie verarbeitet werden. Zudem gebe es umfangreiche Protokollierungsfunktionen, Rollenkonzepte und Schulungen für Nutzer.

Doch die entscheidende Frage bleibt: Wird diese Flexibilität genutzt, um Datenschutz zu gewährleisten – oder um möglichst viele Datenquellen ohne Kontrolle zu integrieren?

Fazit: Gotham zwischen Effizienz und Überwachung

Palantir Gotham ist ein leistungsstarkes Instrument – zweifellos. Es bringt Vorteile für die Polizeiarbeit, aber auch enorme Gefahren für Bürgerrechte und Datenschutz. Die Verknüpfung von Funkzellenabfragen, Social-Media-Daten und KI-gestützten Auswertungen macht die Plattform einzigartig – aber auch potenziell problematisch.

Solange es keine klare gesetzliche Kontrolle, transparente Anwendungsgrenzen und unabhängige Aufsicht gibt, bleibt Gotham ein zweischneidiges Schwert. Es liegt an der Gesellschaft – und an der Politik – zu definieren, welche Technik mit welchen Mitteln eingesetzt werden darf.