Viele Menschen sind bis heute der Meinung, dass man im Notfall am Geldautomaten unauffällig Hilfe holen kann, indem man den PIN-Code rückwärts eingibt. Man sagt, dass dadurch ein stiller Alarm an die Polizei gesendet wird, während der Automat weiterhin Bargeld ausgibt. Das klingt zwar clever, ist jedoch nichts weiter als ein weit verbreiteter Mythos. Laut einem Faktencheck der Associated Press gibt es weltweit keinen dokumentierten Fall, in dem diese Funktion tatsächlich installiert wurde. Auch die US-Handelsaufsicht FTC bestätigt, dass das zugrunde liegende Patent nie in der Praxis umgesetzt wurde.

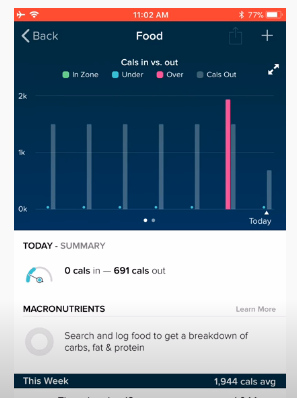

Statistiken zeigen sogar, dass Überfälle am Geldautomaten im Verhältnis zur Gesamtzahl der Transaktionen extrem selten sind. Die Deutsche Kreditwirtschaft veröffentlichte 2022 Zahlen, nach denen weniger als 0,002 Prozent aller Bargeldabhebungen in Verbindung mit einem Überfall standen. Das Risiko, Opfer einer solchen Straftat zu werden, ist also verschwindend gering – was ein Grund mehr ist, warum Banken den teuren Aufwand einer komplizierten Notfallsoftware nie in Erwägung zogen.

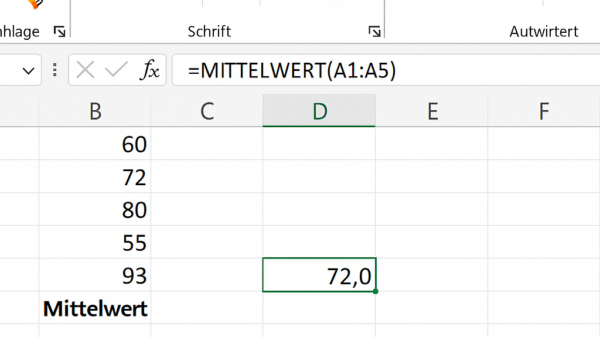

Laut einer Studie der Deutschen Bundesbank zum Zahlungsverhalten hebt jede Person in Deutschland im Schnitt rund 31-mal pro Jahr Bargeld am Automaten ab. Hochgerechnet auf die Bevölkerung ergibt das etwa 2,48 Milliarden Abhebungen im Jahr 2022. Demgegenüber steht die Zahl der Geldautomatensprengungen laut BKA-Lagebild 2022 mit 496 Fällen. Setzt man beide Werte ins Verhältnis, ergibt sich ein Anteil von lediglich 0,00002 Prozent. Diese extrem geringe Quote zeigt, dass Überfälle oder Sprengungen am Geldautomaten zwar spektakulär wirken, aber im Alltag für die allermeisten Menschen kaum ein reales Risiko darstellen.

Die Idee der SafetyPIN hat ihre Wurzeln in den 1980er-Jahren. Damals stellte sich die Frage, wie Bankkund:innen im Notfall unauffällig Hilfe anfordern könnten. Die bekannteste Ausarbeitung stammt von dem US-Juristen Joseph Zingher, der 1998 ein Patent für die SafetyPIN-Software anmeldete. Der Gedanke dahinter war einfach: Wenn jemand gezwungen wird, seine PIN einzugeben, könnte er sie rückwärts eintippen, was einen stillen Alarm an die Polizei senden würde, während der Automat weiterhin normal funktioniert.

Auf dem Papier klang das vielversprechend, und die Idee verbreitete sich schnell. Immer wieder berichteten Medien über diese angebliche Notfallfunktion, ohne die Details genau zu prüfen. Wer mehr über die Hintergründe erfahren möchte, findet auf der Wikipedia-Seite zur SafetyPIN-Software die wichtigsten Informationen zu diesem Patent.

Inhalt

Warum SafetyPIN nie in die Praxis umgesetzt wurde

Es gibt mehrere Gründe, warum die Idee nie Realität wurde. Zunächst sind viele PINs palindromisch, wie zum Beispiel 1221 oder 3443. Sie lesen sich von vorne und hinten gleich. Daher wäre für das System nicht erkennbar gewesen, ob ein Notruf ausgelöst werden sollte oder nicht, was das Risiko von Fehlalarmen enorm erhöht hätte.

Ein weiterer Aspekt ist die psychologische Komponente: In einer Stresssituation, möglicherweise bedroht von einem Täter, ist es schon schwierig genug, den eigenen Code korrekt einzugeben. Ihn zusätzlich rückwärts zu tippen, würde die Fehlerquote erheblich steigern. Menschen neigen unter Druck zu Blackouts, und ein komplexeres System wäre in einem Ernstfall also eher hinderlich gewesen.

Letztendlich sprachen auch die Kosten gegen die Umsetzung. Schätzungen zufolge hätte die Umrüstung der über 400.000 Geldautomaten in den USA mehrere hundert Millionen Dollar gekostet. Zudem wären Anpassungen bei Banken, Netzwerken und der Polizei erforderlich gewesen, um die Alarmkette zuverlässig zu gestalten. In einer Zeit, in der die meisten Banken ohnehin versuchen, die Nutzung von Bargeld zu reduzieren, war das wirtschaftlich einfach nicht tragbar.

Der verbreitete Mythos

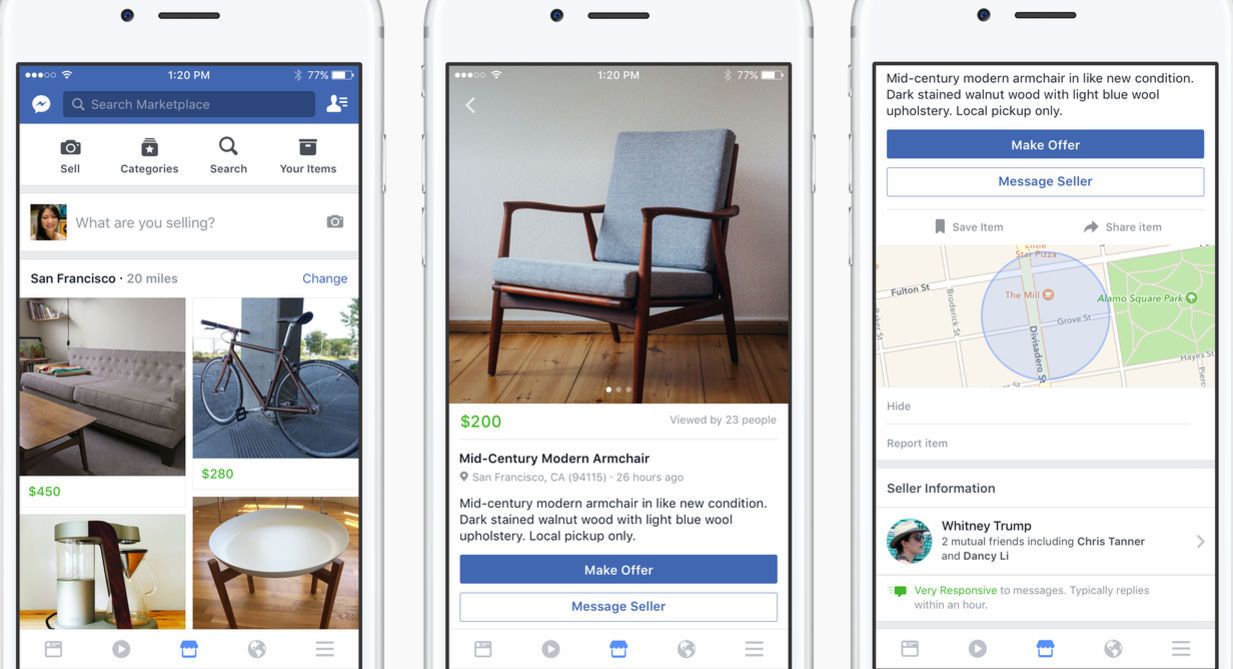

Obwohl mittlerweile klar ist, dass es den Reverse-PIN-Notruf nicht gibt, taucht diese Behauptung immer wieder auf. In Foren, WhatsApp-Gruppen oder Kettenmails findet man nach wie vor Warnungen, die die Kund:innen auffordern, sich diesen Trick zu merken. Besonders in Krisenzeiten, wenn Unsicherheit und Ängste vor Kriminalität zunehmen, gewinnen solche Mythen an Beliebtheit. Das liegt daran, dass die Vorstellung verlockend klingt: eine unsichtbare Sicherheitsfunktion, die jederzeit verfügbar ist, ohne dass man selbst etwas zusätzlich tun muss.

Gerade diese Plausibilität sorgt jedoch dafür, dass die Geschichte weiterverbreitet wird – und das, obwohl sie faktisch widerlegt ist. Immer wieder mussten Banken sogar offizielle Erklärungen abgeben, um die Kund:innen zu beruhigen, dass sie im Notfall nicht auf diese angebliche Methode vertrauen können.

Welche echten Sicherheitsmechanismen gibt es?

Obwohl SafetyPIN nie umgesetzt wurde, sind Geldautomaten keineswegs unsicher. Banken setzen auf eine Vielzahl bewährter Maßnahmen, die tatsächlich funktionieren. Dazu gehören Überwachungskameras, die in vielen Automaten integriert sind, sowie Standorte in gut beleuchteten und belebten Bereichen. In einigen Ländern gibt es sogar Alarmknöpfe, die Kund:innen im Notfall betätigen können – eine deutlich verlässlichere Lösung, da sie bewusst und klar erkennbar ausgelöst wird.

Zusätzlich arbeiten Banken ständig daran, die IT-Sicherheit zu verbessern, beispielsweise durch Geoblocking, Limits für Bargeldabhebungen oder die Möglichkeit, Karten im Notfall schnell zu sperren. Wer seine Karte verliert oder Opfer eines Diebstahls wird, hat heutzutage mehr Schutzmöglichkeiten als je zuvor.

Was Experten empfehlen

Sicherheitsexperten raten dazu, den Fokus auf das eigene Verhalten zu legen, anstatt sich von Mythen leiten zu lassen. Wer nachts unterwegs ist, sollte Geldautomaten bevorzugen, die sich in den Innenräumen von Banken oder in Einkaufszentren befinden. Achte auf deine Umgebung und ziehe es in Betracht, auf eine Abhebung zu verzichten, wenn dir etwas merkwürdig vorkommt. Auch kleine Maßnahmen wie das Verdecken der PIN-Eingabe mit der Hand oder das regelmäßige Überprüfen des Kontostands können helfen, Risiken zu minimieren.

Es ist auch wichtig, den eigenen PIN-Code niemals leichtfertig weiterzugeben oder so einfach zu wählen, dass er leicht zu erraten ist. Geburtsdaten oder einfache Zahlenfolgen wie 1234 gehören zu den häufigsten Codes und sind daher am unsichersten. Eine Studie von Data Genetics hat gezeigt, dass fast 11 Prozent aller Nutzer diese einfache Kombination verwenden. Wer sich eine komplexere, aber einprägsame Zahlenfolge überlegt, ist automatisch besser geschützt.

Warum halten sich Mythen so hartnäckig?

Die Geschichte vom rückwärts eingegebenen PIN ist ein typisches Beispiel dafür, wie technische Mythen in der Öffentlichkeit Fuß fassen können. Sie vereint mehrere Faktoren: eine plausible Grundidee, ein tatsächliches Patent, das den Eindruck von Seriosität erweckt, und eine emotionale Komponente – das Bedürfnis nach Sicherheit in bedrohlichen Situationen.

Sobald diese Elemente zusammentreffen, genügt oft ein einziger Medienbericht oder ein viraler Post, um die Geschichte dauerhaft zu verbreiten. Je öfter Menschen sie hören, desto eher glauben sie, dass etwas Wahres daran sein muss. Psychologen sprechen hier vom „Illusory Truth Effect“: Wiederholte Aussagen erscheinen glaubwürdiger, unabhängig davon, ob sie faktisch korrekt sind oder nicht.

Die Legende, dass eine rückwärts eingegebene PIN am Geldautomaten einen Notruf auslöst, ist nicht nur in den USA bekannt, sondern hat auch in vielen anderen Ländern wie Deutschland, Großbritannien und Indien Fuß gefasst. Nutzer stoßen immer wieder auf diese Behauptung, was dazu geführt hat, dass einige Medien Artikel veröffentlicht haben, um diesen Mythos zu widerlegen. Dies verdeutlicht, wie weitreichend Informationen heute verbreitet werden und wie schwierig es ist, Fehlinformationen einzudämmen, sobald sie im Umlauf sind.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Idee einer rückwärts eingegebenen PIN am Geldautomaten lediglich eine urbane Legende ist. Sie basiert auf einem Patent, das nie in die Praxis umgesetzt wurde und an verschiedenen praktischen, technischen und finanziellen Hürden gescheitert ist. Anstatt sich auf solche Mythen zu verlassen, sollten Bankkund:innen auf echte Sicherheitsmaßnahmen setzen: Achtsamkeit, bewusste Wahl des Standorts, sichere PINs und im Notfall eine schnelle Kontaktaufnahme mit der Bank.

Wenn Sie das nächste Mal von diesem angeblichen Trick hören, denken Sie daran: Es handelt sich nicht um ein geheimes Feature, sondern um eine hartnäckige Legende, die seit Jahrzehnten besteht, aber in der Realität keine Bedeutung hat.